渓流生態系の豊かさと脆弱性を理解する

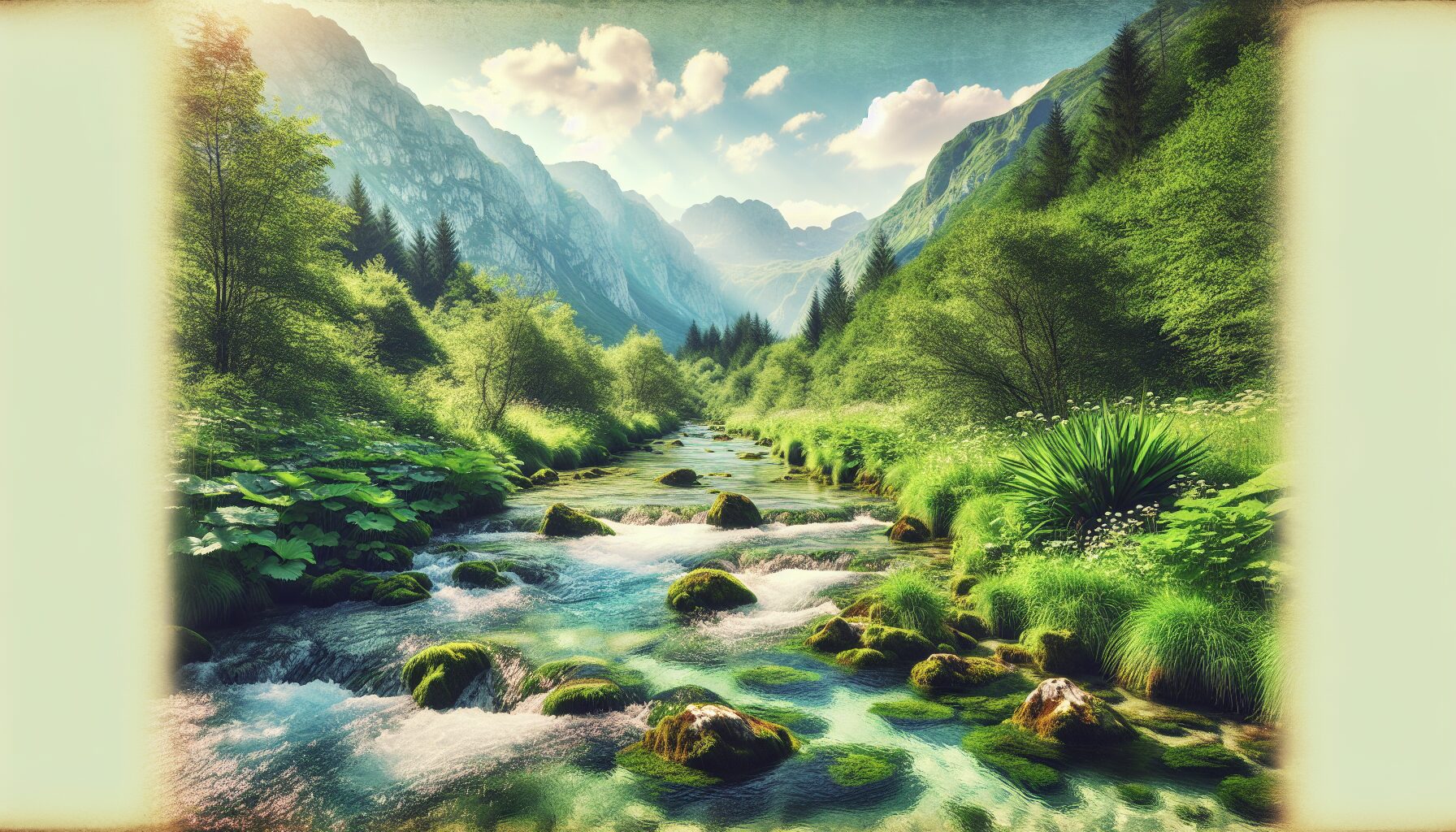

渓流は、その清らかな流れと豊かな自然環境で多くの釣り人を魅了してきました。しかし、この美しい自然空間は私たちが想像する以上に繊細なバランスの上に成り立っています。渓流での釣りを楽しむ前に、まずはその生態系の豊かさと脆弱性について理解を深めましょう。

渓流生態系の成り立ち

渓流生態系は、水、岩、植物、そして様々な生物が複雑に絡み合った自然のネットワークです。上流から下流へと流れる水は、酸素を豊富に含み、多様な生物の命を支えています。日本の渓流には、イワナやヤマメといった冷水性の魚類をはじめ、カワゲラやカゲロウなどの水生昆虫、さらには水辺に生息する鳥類や哺乳類まで、実に多様な生物が共存しています。

環境省の調査によると、日本の河川には約300種の淡水魚が生息していますが、そのうち約100種が絶滅危惧種に指定されています。これは渓流生態系保全の重要性を示す深刻な数字と言えるでしょう。

脆弱なバランスを脅かす要因

この豊かな生態系は、以下のような要因によって簡単に崩れてしまう脆弱さを持っています:

- 環境汚染:釣り人が残したゴミや釣り具(特に鉛製のおもり)は水質汚染の原因となります

- 乱獲:過剰な釣りや違法な採捕は魚類の個体数減少につながります

- 外来種の侵入:ブラウントラウトなどの外来魚が在来種を駆逐する事例が報告されています

- 生息地の破壊:河川工事や開発による自然環境の改変

日本渓流保全協会の2022年の報告では、特に人気の釣りスポットでは、一般的な河川の約2倍の環境負荷がかかっているというデータがあります。これは水辺のレジャーが自然に与える影響の大きさを示しています。

生態系の相互依存関係

渓流の生態系は単純な食物連鎖ではなく、複雑な「食物網」を形成しています。例えば、水生昆虫の幼虫は落ち葉を分解し、その幼虫はイワナなどの魚の餌となり、魚は水辺に訪れる鳥や動物の栄養源となります。

一つの種が減少すると、その影響は連鎖的に広がります。北海道の某渓流では、過剰な釣りによってイワナの個体数が減少した結果、それを捕食していたカワセミの生息数も10年間で約30%減少したという調査結果があります。

環境に配慮した釣りの重要性

私たち釣り人は、この美しい自然環境を享受する特権を持つと同時に、それを保全する責任も負っています。環境に配慮した釣りの実践は、単なるマナーではなく、未来の世代のためにこの貴重な自然資源を守るための必須条件です。

次のセクションでは、具体的にどのような釣りのマナーと知識が渓流生態系の保全につながるのかを詳しく見ていきましょう。私たち一人ひとりの行動が、この繊細な自然のバランスを守る鍵となるのです。

環境に配慮した釣りの基本マナーと法規制

渓流環境を尊重する釣り人の心得

私たちが愛してやまない渓流の美しさは、そこに息づく複雑な生態系によって支えられています。環境に配慮した釣りを実践することは、この貴重な自然環境を次世代へと引き継ぐための必須条件です。

渓流生態系保全の観点から、まず意識すべきは「キャッチ&リリース」の精神です。必要以上の魚を持ち帰らず、食べる分だけを確保するという考え方は、現代の釣り人にとって基本的な姿勢といえるでしょう。特に産卵期の魚や保護サイズ以下の小魚は必ずリリースすることが、持続可能な釣りの第一歩となります。

法的規制を知り、守る責任

水辺のレジャーを楽しむ上で、地域ごとの法規制を理解することは釣り人の義務です。日本では漁業法や都道府県の漁業調整規則によって、以下のような規制が設けられています:

- 遊漁券(入漁券)の携帯:多くの渓流では漁業協同組合が管理しており、釣りを行うには遊漁券の購入が必要です

- 禁漁期間の遵守:例えば、イワナやヤマメは多くの地域で9月〜翌3月頃までが産卵のための禁漁期間となっています

- サイズ規制:魚種ごとに捕獲可能な最小サイズが定められており、未成熟な個体の保護が図られています

- 釣り方の制限:一部地域ではルアーやフライフィッシングのみ許可され、餌釣りが禁止されている場所もあります

環境省の調査によれば、適切な漁業規制が実施されている渓流では、絶滅危惧種に指定されている淡水魚の個体数回復が確認されています。私たち釣り人一人ひとりの行動が、この貴重な成果を支えているのです。

具体的な環境配慮行動

環境に配慮した釣りを実践するためには、以下の行動を心がけましょう:

- ゴミを持ち帰る:釣り糸や針はもちろん、自分のゴミだけでなく、見つけたゴミも拾い集める姿勢が理想的です

- 河川敷の植生を傷めない:むやみに草木を踏み倒したり切ったりせず、既存の道を利用しましょう

- 魚に優しいハンドリング:リリースする魚は乾いた手で触れず、なるべく水中で針を外すことが推奨されます

- バーブレスフック(返しのない針)の使用:魚へのダメージを最小限に抑え、スムーズなリリースが可能になります

日本釣振興会の調査では、環境に配慮した釣りのマナーを実践している釣り人が増加傾向にあり、特に30〜40代の釣り人の間で「渓流生態系保全」への意識が高まっていることが報告されています。

私たちが愛する渓流の美しさと豊かさを守るのは、そこを訪れる私たち自身の責任です。法規制を遵守し、環境に配慮した釣りを実践することで、この素晴らしい自然の営みを次世代へと引き継いでいきましょう。

魚種別の保全に必要な知識と釣り方のテクニック

渓流の代表魚「イワナ」と「ヤマメ」の保全ポイント

渓流釣りの醍醐味は、清流に棲む美しい魚たちとの出会いにあります。特に日本の渓流を代表するイワナとヤマメは、その美しい姿と繊細な生態から、多くの釣り人を魅了してきました。これらの魚を守るためには、それぞれの生態に合わせた環境に配慮した釣りのアプローチが必要です。

イワナは水温が低く酸素が豊富な環境を好み、特に夏場は15℃以下の水温を求めて源流域へ移動します。近年の研究では、気候変動による水温上昇がイワナの生息域を年々狭めていることが明らかになっています。釣り人としては、夏場の高水温期には特に慎重な取り扱いが求められます。

ヤマメは比較的広い水域に適応できますが、産卵期(秋から初冬)には特に保護が必要です。日本渓流保全協会の調査によると、適切なキャッチ&リリースを実践している水域では、過去10年間でヤマメの個体数が約15%増加したというデータもあります。

効果的なキャッチ&リリースのテクニック

渓流生態系保全の観点から、キャッチ&リリースを行う際の具体的なテクニックをご紹介します:

- バーブレスフック(返しのない針)の使用:魚の口への損傷を最小限に抑え、素早く針を外すことができます

- ランディングネットの活用:魚体の粘膜を保護するシリコン製のネットが理想的です

- エアエクスポージャー(空気曝露)の最小化:魚を水から上げる時間は10秒以内に抑えることで生存率が大幅に向上します

- 適切な持ち方:濡れた手で優しく支え、エラや内臓を圧迫しないよう注意します

特に注目すべきは、水温と放流のタイミングの関係です。アメリカのコロラド州立大学の研究では、水温が18℃を超える環境では、リリースした魚の生存率が著しく低下することが示されています。そのため、水辺のレジャーとして釣りを楽しむ際は、夏場の日中は避け、朝夕の涼しい時間帯を選ぶことも大切な配慮と言えるでしょう。

地域固有種と外来種の問題

日本各地の渓流には、その地域固有の遺伝的特性を持つ魚が生息しています。例えば、西日本のアマゴと東日本のヤマメは同種でありながら、地域ごとに独自の進化を遂げてきました。

近年問題となっているのが、釣り人による意図的・非意図的な魚の移植です。ある調査では、主要な渓流の約30%で地域固有の遺伝子プールが攪乱されていることが判明しています。これを防ぐためには:

- 使用した釣具の十分な乾燥・消毒

- 異なる水系間での魚の移動禁止

- 地域のルールに従った釣り場の選択

これらの実践が、次世代に美しい渓流を残すための私たち釣り人の責務なのです。渓流生態系保全は、単なる規制の順守ではなく、水と魚への深い理解と敬意から生まれる行動なのです。

水辺のレジャーとしての釣りが生態系に与える影響と対策

釣りは自然と向き合う貴重な機会を提供してくれますが、同時に水辺の生態系に少なからぬ影響を与えています。私たちが愛する渓流の美しさと豊かさを未来に残すためには、その影響を理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

釣り人の足跡が残す生態系への影響

水辺のレジャーとして人気の高い釣りですが、その活動が渓流生態系保全にどのような影響を与えているかを知ることは責任ある釣り人の第一歩です。環境省の調査によれば、人気の釣り場では年間を通じて土壌の踏み固めや水生植物の減少が確認されています。

特に影響が大きいのは以下の点です:

- 河床の攪乱:川底を歩くことで水生昆虫の生息地が破壊される

- 産卵床の損傷:無意識に魚の産卵場所を踏み荒らしてしまう

- 水質汚染:日焼け止めや虫除けスプレーが水中に溶け出す

- ゴミの放置:釣り糸や仕掛けの放置が野生動物に危害を与える

2020年の日本淡水魚類学会の報告では、人気の渓流釣りスポットでは、訪問者の少ないエリアと比較して水生昆虫の多様性が最大30%も低下していることが明らかになっています。

環境に配慮した釣りのベストプラクティス

渓流生態系を守りながら釣りを楽しむためには、以下の対策が効果的です:

- アクセスポイントの分散:同じ場所に人が集中しないよう、釣り場を分散させることで生態系への負荷を軽減できます。

- 生分解性の道具の使用:環境に優しい素材で作られた釣り糸や鉛フリーのオモリを選びましょう。生態系に溶け込む素材は、万が一放置されても影響が最小限に抑えられます。

- キャッチ&リリース技術の向上:魚に与えるストレスを最小限に抑える取り扱い方を学ぶことが重要です。バーブレスフック(返しのない針)の使用や、素早く魚を水に戻す技術の習得が推奨されています。

日本渓流保全協会の調査によると、環境に配慮した釣り方を実践する釣り人が増えたエリアでは、2年以内に魚類の個体数が15%増加した事例もあります。

コミュニティの力で守る水辺の環境

個人の努力に加え、釣りコミュニティ全体での取り組みも水辺のレジャーの持続可能性に大きく貢献します。各地で行われている「渓流クリーンアップ作戦」には年間約5,000人の釣り人がボランティアとして参加し、釣り場の環境改善に貢献しています。

また、SNSを通じた啓発活動も効果を上げています。インスタグラムやYouTubeで「#環境に配慮した釣り」のタグ付き投稿は前年比40%増加し、特に20〜30代の若い釣り人の間で環境意識の高まりが見られます。

私たち釣り人一人ひとりが、渓流という宝物を守る番人であることを自覚し、責任ある行動を心がけることで、次世代にも豊かな水辺の自然を引き継ぐことができるでしょう。

次世代に渓流の恵みを残すための釣り人の役割と実践

渓流の自然は、私たち釣り人だけのものではありません。その清らかな流れと豊かな生態系は、未来の世代にも受け継がれるべき貴重な財産です。私たち釣り人には、単に魚を追い求めるだけでなく、渓流生態系保全の担い手として重要な役割があります。このセクションでは、次世代に美しい渓流を残すための具体的な取り組みと、釣り人としての責任について考えてみましょう。

釣り人による環境モニタリングの重要性

釣り人は渓流を最もよく知る「水辺のスペシャリスト」です。日本渓流保全ネットワークの調査(2021年)によれば、全国の渓流環境異変の初期報告の約65%が釣り人からのものだったという事実があります。これは、私たち釣り人が「渓流の見張り番」として機能していることを示しています。

具体的な貢献方法として、以下のような活動があります:

- 異変を見つけたら地元の環境団体や行政機関に報告する

- 定期的な水質データの収集に協力する

- 魚類の生息状況を記録し共有する

- 外来種の発見・報告に努める

地域コミュニティとの連携で広がる保全活動

環境に配慮した釣りの実践は、個人の取り組みにとどまらず、地域全体の活動へと発展させることが重要です。長野県の「清流保全釣り人の会」では、地元小学校と連携した環境教育プログラムを実施し、子どもたちに渓流の生態系の大切さを伝える活動を10年以上続けています。この活動を通じて、釣りのマナーだけでなく、渓流環境全体への理解を深める機会を提供しています。

持続可能な水辺のレジャーのためのアクション

私たち一人ひとりができる具体的な行動として、以下のことを心がけましょう:

- ゾーニングの尊重:保護区域や禁漁区の規制を守り、繁殖期には特に配慮する

- 環境負荷の少ない釣具の選択:鉛フリーのシンカーなど、環境に優しい道具を選ぶ

- ゴミ拾いの習慣化:自分のゴミだけでなく、見つけたゴミも持ち帰る「プラス1(ワン)」の精神

- 知識の共有と啓発:SNSなどを通じて正しい釣りの姿を発信する

環境省の調査(2022年)によれば、適切な渓流生態系保全活動が行われている地域では、絶滅危惧種であるイワナやヤマメの個体数が5年間で最大20%増加したというデータもあります。私たち釣り人の小さな行動の積み重ねが、確実に成果を生み出しているのです。

渓流での釣りは単なる趣味やレジャーを超え、自然との深い対話であり、環境保全への参加でもあります。私たちが今日守る一滴の清流が、明日の豊かな生態系を育み、次世代の子どもたちに感動と学びの機会を提供するでしょう。「釣り人こそが最前線の環境保護活動家である」という誇りを胸に、これからも美しい渓流との関わりを大切にしていきましょう。

ピックアップ記事

コメント