地下資源採掘がもたらす環境破壊の現実

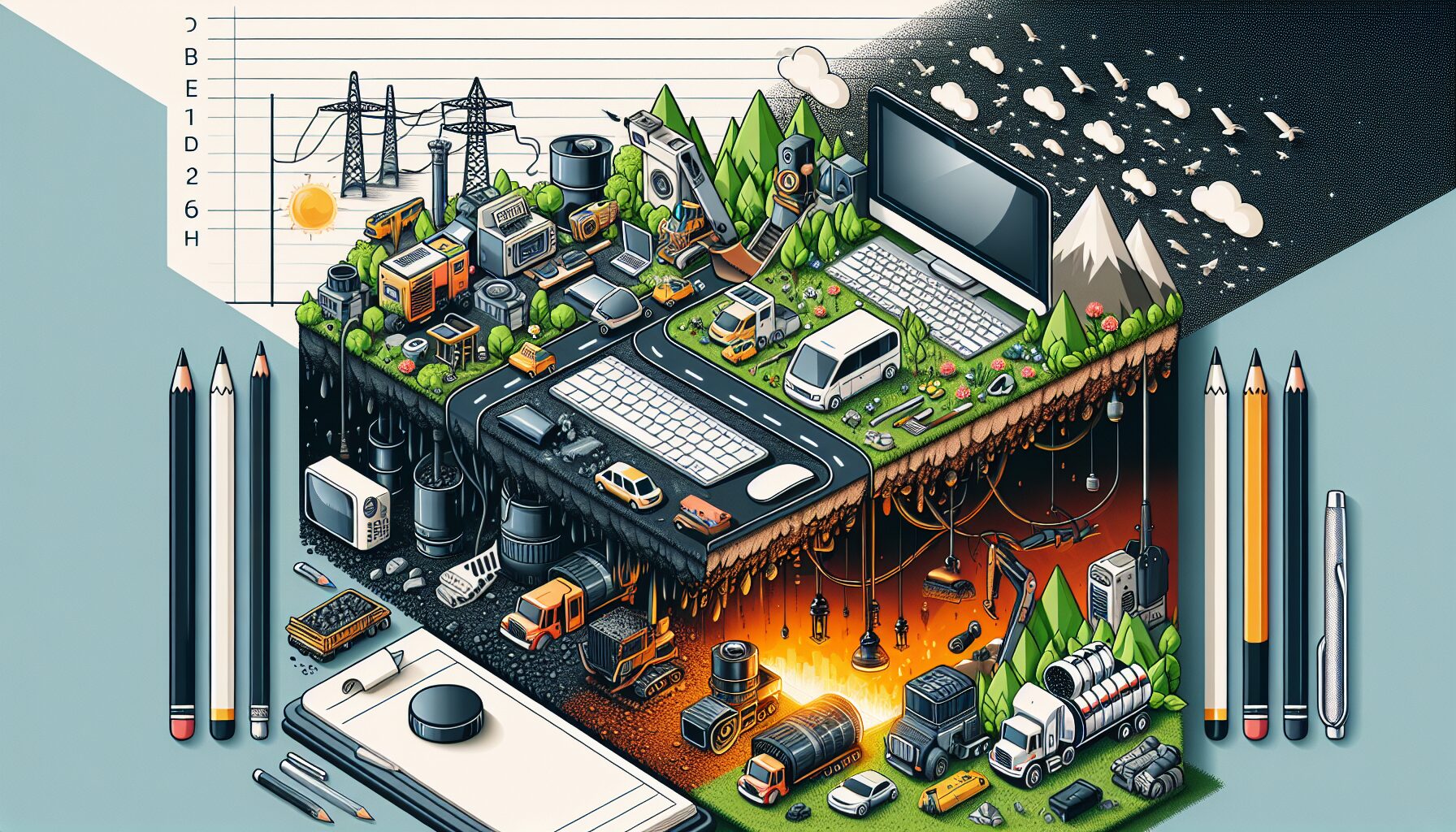

私たちの便利な生活を支える様々な製品。スマートフォンやパソコン、電気自動車など、最新テクノロジーの裏側では、実は大きな環境問題が進行しています。今日は普段あまり目にすることのない「地下資源採掘」がもたらす環境への影響について考えてみましょう。

私たちの生活と地下資源の深い関係

皆さんは普段使っているスマートフォンの中に、どれだけの種類の金属が使われているかご存知ですか?実は1台のスマートフォンには約30種類もの金属が使用されています。これらの金属はすべて地球から採掘されたものです。

私たちの日常生活は地下資源なしには成り立ちません。しかし、その採掘過程で起きている環境破壊の実態はあまり知られていないのが現状です。「資源採掘環境影響」は、実は私たちの暮らしと密接に関わる重大な問題なのです。

地下資源採掘がもたらす3つの深刻な環境問題

地下資源を採掘する過程では、主に以下のような環境問題が発生しています。

1. 森林破壊と生態系への影響:鉱山開発のために大規模な森林伐採が行われ、世界では毎年約7万ヘクタール(東京23区の約1.1倍)の森林が鉱山開発によって失われています。

2. 水質汚染:採掘過程で使用される化学物質や重金属が河川や地下水を汚染します。例えば、金の採掘では水銀やシアン化物が使用され、1グラムの金を採掘するために約2,000リットルの水が汚染されるというデータもあります。

3. 大気汚染と気候変動への影響:採掘や精錬過程では大量のエネルギーが消費され、世界の温室効果ガス排出量の約10%が鉱業セクターに関連しているとされています。

これらの「鉱山問題」は、特に環境規制が緩い発展途上国で深刻化しています。例えば、コンゴ民主共和国のコバルト採掘現場では、スマートフォンやEV車のバッテリーに使用される資源採掘により、広大な森林が失われ、周辺住民の健康被害も報告されています。

知ることから始まる解決への一歩

このような状況を知ると暗い気持ちになりますよね。でも、問題を知ることは解決への第一歩です。実は世界中で「持続可能な資源利用」に向けた取り組みも始まっています。

例えば、「フェアマイン認証」という、環境や労働条件に配慮した鉱山からの金や銀を証明する国際的な取り組みがあります。また、大手テクノロジー企業の中には、リサイクル金属の使用率を高める目標を掲げている企業も増えてきました。アップル社は2018年以降、製品に使用するアルミニウムの一部を100%リサイクル素材に切り替えています。

私たち消費者にもできることがあります。製品を長く大切に使うこと、リサイクルに出すこと、そして環境に配慮した企業の製品を選ぶことなど、小さな行動の積み重ねが大きな変化を生み出します。

次のセクションでは、私たち一人ひとりができる具体的な行動について詳しくお伝えしていきます。

私たちの生活を支える地下資源採掘とその環境影響

私たちの暮らしと地下資源の深い関係

スマートフォンを使い、電気を消費し、車を運転する。私たちの日常生活は、実は地下から採掘される様々な資源に支えられています。金属、石油、石炭、天然ガス、レアメタル(希少金属)など、これらの資源なしでは現代の便利な生活は成り立ちません。

例えば、あなたが今見ているスマートフォンには、40種類以上の鉱物が使われているのをご存知でしょうか?リチウム、コバルト、タンタルといった資源採掘環境影響が懸念されている鉱物が、私たちの手のひらに収まる小さなデバイスに詰め込まれているのです。

地下資源採掘がもたらす環境への影響

資源採掘は、残念ながら深刻な環境問題を引き起こします。主な環境影響には以下のようなものがあります:

- 森林破壊:採掘のために広大な森林が伐採され、生物多様性が失われています

- 水質汚染:採掘過程で使用される化学物質や重金属が河川や地下水を汚染

- 大気汚染:採掘作業や精製過程で発生する粉塵や有害ガスによる健康被害

- 土壌劣化:表土の除去や化学物質による土壌の質の低下

- 気候変動への影響:採掘機械の使用によるCO2排出や森林減少による炭素吸収源の喪失

世界銀行の報告によると、鉱山問題に関連する環境汚染は年間約2,000億ドル(約22兆円)の経済的損失をもたらしているとされています。これは決して遠い国の話ではなく、私たち全員に関わる問題なのです。

事例:コンゴのコバルト採掘が示す現実

電気自動車のバッテリーに不可欠なコバルト。世界のコバルト供給の約70%がコンゴ民主共和国から来ていることをご存じでしょうか?しかし、その採掘現場では、森林伐採、水質汚染、そして児童労働といった深刻な問題が報告されています。

私たちが「エコ」だと思って購入する電気自動車も、その原材料調達に目を向けると、別の環境問題や人権問題を引き起こしているかもしれないのです。これは持続可能な資源利用を考える上で避けて通れない課題です。

日本と資源採掘の関係

「日本には資源がない」とよく言われますが、実は私たち日本人は世界有数の資源消費国です。資源のほとんどを輸入に頼る日本は、間接的に世界の資源採掘環境影響に大きく関わっています。

私たちの消費行動が、地球の反対側での環境破壊につながっているかもしれない—この事実に向き合うことは、持続可能な社会への第一歩ではないでしょうか。

次のセクションでは、これらの問題に対して私たち一人ひとりができるアクションについて考えていきましょう。問題は深刻ですが、希望はあります。私たちの選択が、少しずつ世界を変えていくのですから。

知られざる鉱山問題:採掘現場で何が起きているのか

採掘現場の過酷な現実

私たちが日常で使用するスマートフォンやパソコン、電気自動車などの製品には、実はたくさんの鉱物資源が使われています。でも、これらの資源採掘環境影響についてはあまり知られていないことが多いのではないでしょうか?

鉱山では、地表を大規模に掘り返す「露天掘り」や地下深くトンネルを掘る「坑内掘り」という方法で鉱物を取り出します。これらの採掘方法は、驚くべき環境変化をもたらしています。

例えば、世界最大級の銅鉱山であるチリのチュキカマタ鉱山では、直径約4km、深さ約1kmもの巨大な穴が地表に開けられています。この規模は東京ドーム約340個分に相当するのです。このような大規模な地形改変は、一度行われると元に戻すことはほぼ不可能です。

水質汚染と生態系への打撃

鉱山問題の中でも特に深刻なのが水質汚染です。採掘過程では「酸性鉱山排水」と呼ばれる現象が発生します。これは鉱石に含まれる硫化鉱物が空気と水に触れることで硫酸を生成し、周辺の水源を酸性化させる現象です。

2015年のコロラド州アニマス川の汚染事故では、廃鉱から流出した300万ガロン以上の酸性排水が川を鮮やかなオレンジ色に変え、下流の生態系に壊滅的な打撃を与えました。このような水質汚染は数十年、場合によっては数百年も続く可能性があるのです。

私たちが何気なく使っている製品の裏側で、こうした環境破壊が進行していると思うと胸が痛みますよね。

地域社会への影響

持続可能な資源利用を考える上で忘れてはならないのが、採掘地域に住む人々への影響です。

ブラジルのマリアナダムの決壊事故(2015年)では、鉱山の廃棄物を貯めていたダムが崩壊し、6000万立方メートルもの有毒な泥が流出。19人が命を落とし、600km以上の河川が汚染されました。この事故は「ブラジル史上最悪の環境災害」と呼ばれています。

また、コンゴ民主共和国のコバルト採掘では、電気自動車やスマートフォンのバッテリーに使用される鉱物を子どもたちが危険な環境で掘り出す「児童労働」の問題も報告されています。国連児童基金(UNICEF)の報告によると、同国の鉱山では約4万人の子どもたちが働いているとされています。

見えない環境コスト

鉱山開発は膨大なエネルギーも消費します。金1オンス(約28g)の採掘に必要なエネルギーは、一般家庭の1週間分の電力消費量に相当するというデータもあります。

これらの鉱山問題は、私たちの目には見えにくい場所で進行していますが、地球環境全体に大きな影響を及ぼしています。次のセクションでは、こうした問題に対して私たち一人ひとりができる行動について考えていきましょう。

資源採掘が引き起こす生態系への打撃と地域社会への影響

自然環境が直面する深刻な変化

資源採掘が行われると、その地域の生態系は根本から変わってしまいます。まず目に見える変化として、採掘のために森林が伐採され、表土が削り取られることで、動植物の生息地が一瞬にして失われてしまうのです。

例えば、ブラジルのアマゾン地域では、金の採掘により過去40年間で約20万ヘクタール(東京23区の約3分の1)もの森林が失われたというデータがあります。この資源採掘環境影響は単に木々が減るだけでなく、そこに住む何千もの生物種の生存基盤を奪うことを意味しています。

私たちが普段使うスマートフォンに含まれるレアメタルの採掘地では、表土の除去だけでなく、有害な化学物質が使用されることも多いんです。これらの物質が土壌や水系に流れ込むと、その影響は採掘地からはるか遠くまで広がります。

地域社会が背負う重荷

鉱山問題は環境だけでなく、地域社会にも大きな影響を及ぼします。多くの採掘地では地元住民の健康被害が報告されていることをご存じでしょうか?

ペルーのラ・オロヤでは、鉱山からの排出物により、子どもたちの99%が鉛中毒の症状を示したという衝撃的な調査結果があります。私たちが便利に使う製品の裏側で、このような現実があることを知ると胸が痛みますよね。

また、資源採掘は水資源の汚染や枯渇も引き起こします。採掘過程では膨大な量の水が使用され、例えば金1オンス(約28グラム)の生産に約8,000リットルの水が必要とされています。これは一般家庭の約1ヶ月分の使用量に相当するのです。

希望の光:持続可能な解決策

しかし、問題を知ることは解決への第一歩です。近年では持続可能な資源利用に向けた取り組みも進んでいます。

例えば、「都市鉱山」と呼ばれる使用済み電子機器からの資源回収は、新たな採掘の必要性を減らす有効な方法です。日本では年間約65万トンの電子機器が廃棄されていますが、これらには約280トンの金、1,000トンの銀が含まれていると推定されています。

私たち消費者にもできることがあります。製品を長く大切に使うこと、修理して使い続けること、そして資源回収プログラムに参加することで、間接的に採掘による環境負荷を減らすことができるのです。

地球の貴重な資源と人々の暮らしを守るため、私たち一人ひとりが意識を持って行動することが、未来への希望につながります。小さな一歩から始めてみませんか?

持続可能な資源利用への転換:世界の先進的な取り組み

世界各国の持続可能な採掘への挑戦

地下資源採掘の環境問題は深刻ですが、世界では持続可能な資源利用へと大きく舵を切る動きが広がっています。私たちが直面する環境危機を乗り越えるため、各国で革新的な取り組みが進んでいるんです。

スウェーデンでは、世界初の「カーボンフリー鉄鋼製造」プロジェクト「HYBRIT」が進行中です。従来の石炭ではなく水素を使用することで、製鉄過程のCO2排出をほぼゼロにする技術です。この取り組みが成功すれば、鉄鋼生産による世界のCO2排出量(全体の約7%)を大幅に削減できる可能性があります。

オーストラリアでは、採掘後の鉱山跡地を再生可能エネルギー施設に転換するプロジェクトが注目を集めています。例えば、クイーンズランド州の廃鉱は大規模な太陽光発電所に生まれ変わり、年間約18万トンのCO2削減に貢献しています。

企業の責任ある調達と消費者の力

大手テクノロジー企業のアップルやマイクロソフトは「責任ある鉱物調達」に取り組んでいます。これは採掘における環境影響を最小限に抑え、労働条件や人権に配慮したサプライチェーンを構築する取り組みです。アップルは2020年までに主要製品で100%リサイクル素材の使用を目指すと宣言し、「採掘ゼロ」への道を切り開こうとしています。

私たち消費者にもできることがあります。例えば:

– 電子機器のリサイクル:スマートフォン1台には約30種類の鉱物が含まれています。適切にリサイクルすれば新たな採掘を減らせます

– 長く使う習慣:製品の寿命を延ばすことで、資源消費を抑制できます

– エシカルな企業を支援する:持続可能な資源利用に取り組む企業の製品を選ぶことで市場に変化を促せます

未来への展望:循環型社会の実現へ

鉱山問題の解決には、「採掘→使用→廃棄」の一方通行から「循環型」への転換が不可欠です。EUでは「サーキュラーエコノミー(循環経済)」を推進し、2030年までに資源生産性を30%向上させる目標を掲げています。

日本でも資源循環の取り組みが進んでおり、「都市鉱山」と呼ばれる使用済み電子機器からの貴重な金属回収が注目されています。実は東京オリンピックのメダルは、回収された小型家電から抽出した金属で作られたことをご存知でしょうか?

持続可能な資源利用への転換は、一朝一夕には実現しません。しかし、技術革新、企業の取り組み、そして私たち一人ひとりの意識と行動が変化を生み出します。地球の限られた資源を大切に使い、次世代に豊かな環境を残すために、今日からできることから始めてみませんか?私たちの小さな一歩が、持続可能な未来への大きな一歩になるのです。

ピックアップ記事

コメント