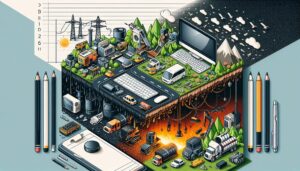

エシカル消費とは?サステナブルな社会を支える消費行動の基本

私たちが日々何気なく行っている「買い物」という行為。その一つ一つの選択が、実は地球環境や社会問題に大きな影響を与えていることをご存知でしょうか。近年注目を集める「エシカル消費」は、そんな日常の消費行動に新たな価値観をもたらす考え方です。

エシカル消費の定義と広がり

エシカル消費(Ethical Consumption)とは、「倫理的消費」と訳され、環境や社会に配慮した製品やサービスを選んで購入する消費行動を指します。消費者庁によると、「地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動」と定義されています。

具体的には、フェアトレード商品(生産者に適正な対価を支払う取引)の選択、環境負荷の少ない商品の購入、地産地消の実践などが挙げられます。2015年に国連で採択されたSDGs(持続可能な開発目標)の広がりとともに、日本でもエシカル消費への関心が高まっています。

実際、消費者庁の2020年の調査によると、エシカル消費の認知度は約30%と、5年前と比較して約2倍に増加しています。特に20代〜40代の女性を中心に、「買い物を通じて社会貢献したい」という意識が広がっています。

なぜ今、エシカル消費が重要なのか

私たちの消費行動は、環境破壊や労働搾取といった社会問題と無関係ではありません。例えば:

- 環境面:大量生産・大量消費型の経済活動により、地球温暖化や海洋プラスチック問題が深刻化

- 社会面:安価な製品の裏側に潜む、発展途上国での劣悪な労働環境や児童労働の問題

- 経済面:グローバル化による地域経済の衰退と伝統産業の危機

持続可能な社会を実現するためには、私たち一人ひとりの消費行動の変革が不可欠です。エシカル消費は、「買い物」という日常的な行為を通じて、これらの問題解決に参加できる具体的な方法なのです。

エシカル消費の3つの柱

エシカル消費は主に以下の3つの視点から考えることができます:

1. 環境への配慮:オーガニック製品、リサイクル素材を使った商品、プラスチックフリーの商品など、環境負荷を減らす選択

2. 人への配慮:フェアトレード商品、障がい者支援製品など、生産者や社会的弱者を支援する選択

3. 地域への配慮:地元産品の購入、伝統工芸品の選択など、地域経済や文化を支える選択

これらの視点は互いに重なり合い、補完し合うものです。例えば、地元の有機野菜を購入することは、環境にも地域経済にも貢献する持続可能な買い物と言えるでしょう。

エシカル消費は決して特別なことではなく、日常の小さな選択の積み重ねです。次のセクションでは、具体的にどのように日常生活でエシカル消費を実践できるのか、そのコツをご紹介していきます。

世界と未来につながるフェアトレード商品の選び方

フェアトレードという言葉を耳にしたことはありますか?コーヒーやチョコレートのパッケージに小さなマークが付いているのを見かけたことがあるかもしれません。このマークには、生産者の尊厳と環境への配慮が詰まっています。エシカル消費の代表格であるフェアトレード商品の選び方について、一緒に見ていきましょう。

フェアトレードとは?その意味と重要性

フェアトレードとは、開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「公正な貿易」のことです。通常の貿易では、生産者が受け取る対価はわずかで、多くの利益は流通過程で失われてしまいます。一方フェアトレードでは、適正な価格で取引することで、生産者の労働環境改善や子どもの教育機会の創出につながります。

国際フェアトレード機関の調査によると、フェアトレード認証を受けたコーヒー農家の収入は、従来の取引に比べて平均20〜30%高くなるというデータがあります。この「適正な対価」が、生産地の持続可能な発展を支えているのです。

日常で選べるフェアトレード商品

フェアトレード商品は、私たちの身近なところにあります。

よく見かけるフェアトレード商品の例:

– コーヒー、紅茶、チョコレート

– バナナなどのフルーツ

– コットン製品(衣類、タオルなど)

– 手工芸品(バッグ、アクセサリーなど)

– 化粧品(シアバターなどの原料を使用)

これらの商品を選ぶ際は、パッケージに「フェアトレード認証マーク」が付いているかをチェックしましょう。このマークは、国際フェアトレード基準に沿って生産・取引されていることを示しています。

フェアトレード商品を選ぶ際のポイント

エシカル消費の一環としてフェアトレード商品を選ぶ際、以下のポイントを意識すると良いでしょう。

1. 認証マークを確認する:国際フェアトレードラベル機構(FLO)のマークや、World Fair Trade Organization(WFTO)のマークなど、信頼できる認証があるか確認しましょう。

2. ストーリーを知る:どこの国の、どんな人々が作ったものなのか。その背景を知ることで、消費行動に深みが生まれます。多くのフェアトレード商品には生産者の情報が記載されています。

3. 品質と価格のバランス:フェアトレード商品は一般的に少し高めですが、その差額は生産者の生活向上や環境保全に使われています。「なぜこの価格なのか」を理解することが大切です。

フェアトレード商品を選ぶことは、単なる「買い物」ではなく、世界の不平等解消に参加する行為でもあります。2020年の調査では、日本のフェアトレード市場は約140億円に達し、年々拡大しています。あなたの選択が、遠く離れた生産者の暮らしを支え、持続可能な未来への一歩となるのです。

次回のお買い物では、ぜひフェアトレードマークを探してみてください。それは小さな一歩ですが、世界を変える大きな力になります。

日常生活で始める持続可能な買い物習慣5つのステップ

私たちの日々の選択が、世界をより良い方向へ変える力を持っています。「エシカル消費」は特別なイベントではなく、日常の中で実践できる生活様式です。ここでは、持続可能な買い物習慣を身につけるための5つの具体的なステップをご紹介します。

ステップ1:自分の消費パターンを知る

まずは現状把握から始めましょう。1週間、購入したすべての商品とその背景(どこで作られたか、どのような企業が製造しているか)をメモしてみてください。平均的な日本人は年間約72万円を食費に、約24万円を衣服費に費やしているというデータがあります。この消費行動が環境や社会にどのような影響を与えているのか考えることが、エシカル消費への第一歩です。

ステップ2:情報収集と認証マークの理解

商品を選ぶ際、以下のような認証マークに注目してみましょう:

- フェアトレード認証:生産者に適正な対価が支払われている

- オーガニック認証:化学肥料や農薬を使用せずに栽培された

- FSC認証:持続可能な方法で管理された森林から得られた木材製品

- MSC認証:持続可能な漁業で獲られた水産物

これらの認証マークは、その商品が環境や社会に配慮して生産されたことの証です。日本エシカル推進協議会の調査によると、認証マークを理解している消費者は持続可能な買い物を45%以上実践する傾向があります。

ステップ3:地産地消を意識する

地元で生産された食品を選ぶことは、輸送による環境負荷を減らすだけでなく、地域経済の活性化にも貢献します。週末のファーマーズマーケットや地元の商店を訪れることで、生産者と直接つながることができます。環境省の試算では、地産地消を実践することで食品の輸送に伴うCO2排出量を最大70%削減できる可能性があります。

ステップ4:「必要」と「欲しい」を区別する

持続可能な買い物習慣の核心は、本当に必要なものだけを購入することです。新しい商品を購入する前に、以下の質問を自分に投げかけてみましょう:

- この商品は本当に必要か?

- すでに持っているもので代用できないか?

- この商品は長く使えるか?

- この商品の生産背景は倫理的か?

ステップ5:小さな一歩から始める

完璧を目指すのではなく、できることから始めましょう。例えば、週に1回はフェアトレード商品を選ぶ、月に1度は地元の生産者から直接購入するなど、具体的な目標を設定することが効果的です。

国連の持続可能な開発目標(SDGs)の調査によれば、個人の小さな行動変容が集まることで、2030年までに消費による環境負荷を30%削減できる可能性があります。

エシカル消費は一朝一夕で身につくものではありません。しかし、一つひとつの選択が、より公正で持続可能な社会への歩みとなります。明日からの買い物で、ぜひこの5つのステップを意識してみてください。

エシカル消費がもたらす社会的影響と個人的メリット

エシカル消費を日常に取り入れることは、単なる買い物習慣の変更にとどまらず、私たちの社会や環境、そして自分自身にも多くの好影響をもたらします。地球規模の課題解決に貢献しながら、自分らしい豊かな暮らしを実現できる—そんなエシカル消費の多面的な価値について掘り下げていきましょう。

社会と環境への広がる波紋

エシカル消費が社会にもたらす影響は、私たちの想像以上に大きなものです。例えば、フェアトレード(公正貿易)商品を選ぶことで、開発途上国の生産者に適正な対価が支払われ、児童労働や搾取労働の撲滅に貢献できます。国際フェアトレード機構の調査によると、フェアトレード認証カカオ農家の収入は、非認証農家と比較して平均16%高いというデータがあります。

また、地元の商品を優先的に購入する「地産地消」は、輸送時のCO2排出削減につながるだけでなく、地域経済の活性化にも寄与します。農林水産省の試算では、食料の輸送距離が10%削減されれば、年間約20万トンのCO2排出量削減が見込まれるとされています。

個人に還元される5つのメリット

エシカル消費は社会貢献だけでなく、実践する個人にも様々なメリットをもたらします。

- 健康増進:オーガニック食品や化学物質を抑えた製品を選ぶことで、体内に取り込む有害物質を減らせます。

- 経済的メリット:一見高価に思えるエシカル商品も、長く使える高品質な商品を選ぶことで長期的には経済的です。例えば、修理可能な高品質革靴は、安価な靴を頻繁に買い替えるよりもコストパフォーマンスに優れています。

- 精神的充足感:2019年の消費者庁調査では、エシカル消費を実践している人の87%が「満足感や充実感を得られる」と回答しています。

- 新たな価値観との出会い:持続可能な買い物を意識することで、モノの背景にあるストーリーや文化に触れる機会が増えます。

- コミュニティとのつながり:同じ価値観を持つ人々との交流が生まれ、社会的なネットワークが広がります。

小さな選択が未来を変える

私たち一人ひとりの選択は、集合すれば大きな変化を生み出します。ある研究によれば、消費者の5%が持続可能な選択を始めると、市場全体に変化が波及し始めるという「ティッピングポイント(転換点)」が存在するとされています。

エシカル消費は、「誰かのため」だけでなく「自分のため」でもあります。日々の買い物を通じて社会課題の解決に参加できる喜びと、自分らしい価値観に基づいた消費行動がもたらす満足感—この両方を手に入れることができるのが、エシカル消費の最大の魅力ではないでしょうか。

次回は、エシカル消費を実践している企業や団体の具体的な取り組み事例をご紹介します。

明日からできる!エシカル消費者になるためのアクションプラン

エシカル消費者への7日間チャレンジ

エシカル消費は一朝一夕で身につくものではありません。しかし、小さな一歩から始めることで、あなたの消費行動は確実に変化していきます。ここでは、明日から実践できる具体的な「7日間エシカルチャレンジ」をご紹介します。

1日目:自分の消費を知る日

まずは自分の消費パターンを観察することから始めましょう。1日の買い物をすべてメモし、それぞれの商品がどこから来て、誰が作ったのかを考えてみてください。消費の「見える化」が第一歩です。

2日目:地産地消の日

地元の農家市場やファーマーズマーケットで食材を購入してみましょう。地産地消は輸送による環境負荷を減らすだけでなく、地域経済の活性化にも貢献します。実際、地元で生産された食品は平均して1,500〜2,500kmも輸送距離を削減できるというデータもあります。

3日目:フェアトレード製品を選ぶ日

コーヒーやチョコレート、バナナなどを購入する際は、フェアトレード認証マークがついた商品を選びましょう。これにより、生産者の適正な労働条件と公正な対価を支援することができます。

エシカル消費の習慣化テクニック

4日目:ミニマリズムの日

「本当に必要か?」という問いを立ててから購入を決めるよう心がけましょう。日本の平均的な家庭では、所有物の約20%しか定期的に使用していないというデータがあります。必要なものだけを選ぶ目を養いましょう。

5日目:リペア&リユースの日

捨てる前に修理やリメイクを検討してみましょう。古着をリメイクするワークショップや、修理カフェなど、モノを長く使うためのコミュニティも増えています。物を大切にする文化は、日本の「もったいない」精神にも通じるものです。

6日目:エシカルブランドリサーチの日

お気に入りのブランドの企業姿勢や環境への取り組みを調査してみましょう。多くの企業がCSRレポート(企業の社会的責任報告書)をウェブサイトで公開しています。自分の価値観に合った企業の商品を選ぶことも、持続可能な買い物の一環です。

7日目:シェアリングの日

所有ではなく、シェアリングエコノミーを活用してみましょう。カーシェアリングや服のレンタルサービスなど、必要な時だけ利用するサービスは環境負荷の軽減に貢献します。

継続するための秘訣

エシカル消費を継続するためには、完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ取り入れていくことが大切です。「エシカルノート」をつけて、自分の変化を記録するのも効果的です。また、同じ志を持つ友人と情報交換することで、モチベーションを保ちやすくなります。

最後に、あなたの小さな選択が世界を変える力になることを忘れないでください。消費者一人ひとりの意識的な選択が集まれば、それは大きな変革の波となります。明日からのあなたの一歩が、より公正で持続可能な社会への道を開くのです。

「買い物は投票行為である。あなたが商品を購入するたびに、どのような世界に住みたいかを投票しているのです」—アンナ・ラッペ(食と環境の活動家)

ピックアップ記事

コメント